(本网讯:生环学院)近日,我校生物与环境工程学院青年教师陈丽明博士,与江西农业大学研究团队合作,在农林科学领域国际权威期刊《Journal of Integrative Agriculture》上发表题为“Quantitative assessment of the transport and distribution of photosynthetic carbon and exogenous nitrogen in a rice–soil system under long-term straw return: An isotope trial using 13C and 15N labelling”的研究成果。

陈丽明为论文共同第一作者,景德镇学院为第二署名单位。据悉,《Journal of Integrative Agriculture》是农业领域具有重要国际影响力的综合性英文学术期刊,属于中科院1区Top级期刊、中国科技期刊卓越行动计划重点期刊,最新影响因子4.4。

学术成果展示

我国秸秆资源丰富,如何高效、环保地利用秸秆是农业可持续发展的关键问题。秸秆还田被视为一项重要的固碳减排措施,但其对光合碳和氮素在在水稻种植系统中运输与分配调控机制尚不明确。研究团队依托长期定位试验,设置了常规施肥(F)、稻草焚烧还田(SBR)和稻草直接还田(SR)三种处理的盆栽试验,采用13C脉冲标记和15N同位素示踪技术,如同为碳氮分子安装了“追踪器”,清晰揭示了它们在“水稻-土壤”系统中的迁移路径与分配规律。

结果显示,与F和SBR处理相比,SR处理使土壤中有机碳含量提升约9%,光合碳向土壤的转移量增加9.8%。此外,SR处理还显著提高了水稻对肥料氮和土壤氮的吸收能力,氮肥回收率提高至41.6%,土壤氮残留降低至13.8%,有效减少环境污染风险。

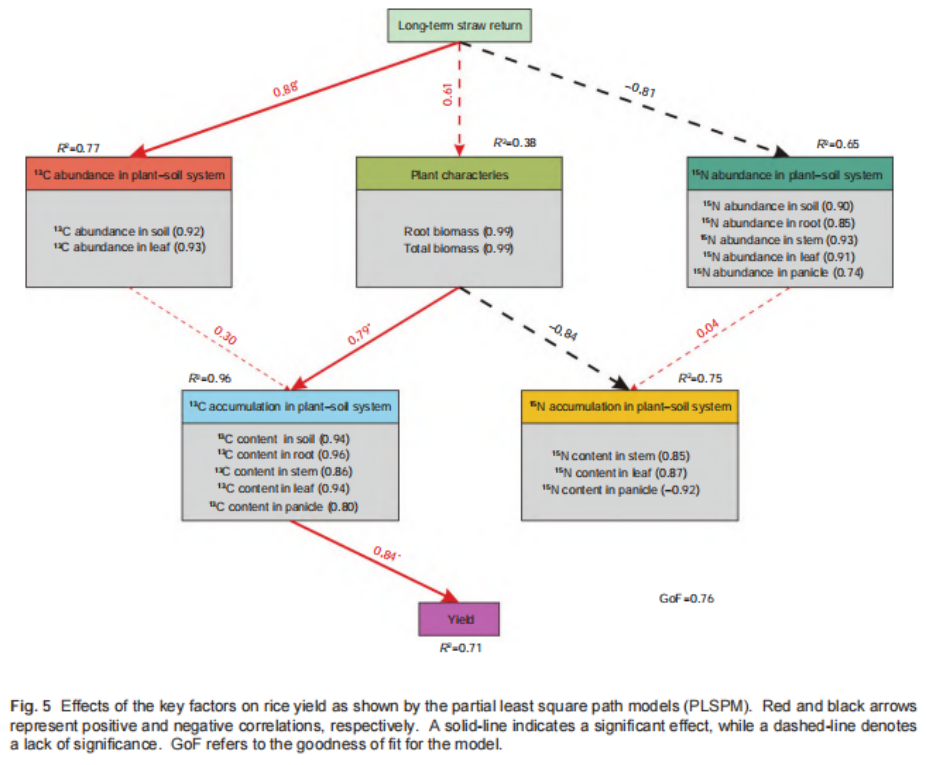

研究还通过偏最小二乘路径模型 (PLS-PM) 分析进一步明确,水稻产量的提升主要得益于秸秆还田促进的光合碳在植株-土壤系统中的积累。该研究明确了稻草还田在增产固碳方面的双重效益,也为我国水稻生产系统中秸秆资源化利用与化肥减施增效提供了理论依据和技术支撑。

PLSPM分析图

据悉,陈丽明博士毕业于江西农业大学作物栽培学与耕作学专业,2023年9月作为高层次人才引进至我校生物与环境工程学院,主要从事作物高产优质栽培、土壤碳氮循环与微生物研究。目前,主持省级项目2项、市级项目1项、校级项目1项、横向课题2项,在国内外学术期刊上发表论文22篇,指导学生完成大学生创新创业训练计划国家级、省级项目各1项。

论文原文链接:https://doi.org/10.1016/j.jia.2025.04.009

(供稿:生环学院通讯员郑小俊)

(编辑:喻振鑫/一审一校:李婷婷/二审二校:胡铂/三审三校:赵雪政)